Es un hecho que la avicultura y sus sistemas de crianza han sufrido cambios con el paso del tiempo. Si seguimos la idea de evolución biológica, poniendo como ejemplo una granja de engorde, esos cambios se llevan a cabo porque se entiende que son la mejor adaptación posible a las circunstancias del momento (nuevas regulaciones en la crianza, cambios en las estructuras y los equipos, manejo, implementación de medidas de bioseguridad, etc.).

Sin embargo, no sólo nosotros adaptamos el sistema para obtener un mayor rendimiento en cada lote de animales, o una menor incidencia de enfermedades, sino que también los causantes de estos problemas, es decir, los microorganismos y sus vectores, también se adaptan a ese sistema cambiante. Como ejemplo, el caso del ácaro rojo de las gallinas, Dermanyssus gallinae.

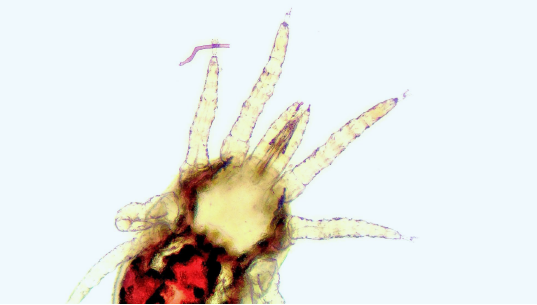

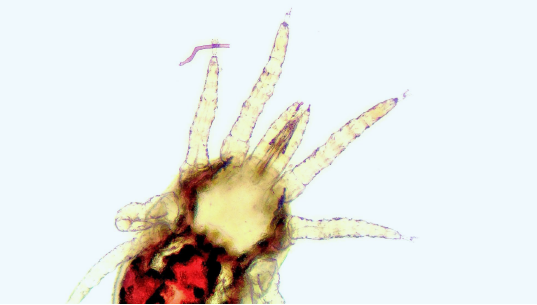

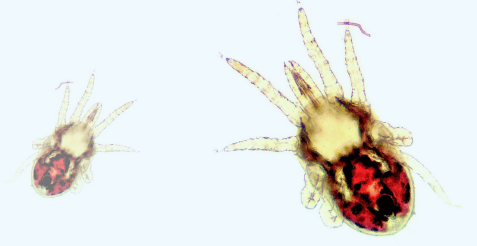

El ácaro rojo es un pequeño arácnido que causa infinidad de problemas en las granjas de gallina de postura.

La presencia de plagas en las instalaciones avícolas supone un problema ya per se, ya que pueden provocar:

Si a todo esto, le sumamos que suponen el principal medio de entrada y diseminación de enfermedades en nuestra granja, el control de vectores se antoja OBLIGATORIO.

Sólo por mencionar algunas de las enfermedades que se transmiten a través de vectores, estarían: salmonelosis, colibacilosis, campilobacteriosis, estafilococias, Marek, Gumboro, Newcastle, Influenza aviar, micoplasmosis o clostridiosis

En el control de vectores, vamos a tener dos modos de actuar: preventiva y reactiva.

PREVENTIVA

Para evitar la entrada y desarrollo de vectores en nuestras granjas, entre otras medidas debemos:

Las acciones correctoras, en la mayoría de los casos, se basan en la utilización de productos para el control y eliminación de las plagas en cuestión. Así, podemos encontrar:

¿CÓMO DEBEMOS LLEVAR A CABO LAS ACCIONES?

En el control de vectores, es muy importante atender siempre a la plaga en cuestión y, sobre todo, a su biología y su etología; esto es, su ciclo de vida, su modo de alimentación y reproducción, y su comportamiento e interacción con el medio en el que se desarrolla, o con el animal de crianza presente.

Comprender la biología y etología del vector nos va a ayudar a evitar que se establezcan como un problema y, en el caso de que ocurra, nos dará la forma de solucionar su presencia.

Dermanyssus gallinae

El ácaro rojo, que ya lo hemos introducido antes, tiene un comportamiento principalmente nocturno, parasita a la gallina un corto periodo de tiempo (permaneciendo escondidos la mayor parte del día) y se siente atraído por los olores y movimientos de los animales, su temperatura y la emanación de CO2 al respirar.

Una limpieza continua de polvo, suciedad, plumas, retirada de mortalidades, manejo de posible exceso de humedad y, sobre todo, control del trasiego de herramientas, equipos y personal van a ayudar al control de la población de ácaro rojo; en este caso, las medidas preventivas son fundamentales, ya que son muchas semanas las que pasan hasta que se produzca un vacío sanitario y podamos realizar tratamientos más completos.

Alphitobius diaperinus

El escarabajo de la cama, mundialmente distribuido en la avicultura de engorde, es un coleóptero de hábitos nocturnos, aunque lo encontramos durante el día desplazándose. Normalmente, se esconden como mecanismo de escape o para anidar y reproducirse. Se sienten atraídos por el calor, la humedad y el amoníaco de las camas. El adulto se va a alimentar del pienso, y las larvas (principalmente) de materia orgánica en descomposición.

Cuando los animales son sacados, el A. diaperinus tarda, como mucho, entre 24-48 horas en migrar hacia escondrijos (falsos techos, agujeros y huecos en perímetros, postes y vigas, se entierran en pisos de tierra, penetran en el material aislante del galpón), por lo que el control con productos larvicidas y adulticidas en ese lapso de tiempo es muy importante.

Roedores

Además, buscaremos indicios de su presencia (surcos y caminos, huellas y deyecciones, daños materiales en cables y tuberías) y de los lugares que frecuentan, así como posibles madrigueras; esto nos servirá para trazar un mapa de colocación de portacebos lo más eficiente posible y el tipo de cebo a utilizar (fresco, crema, parafinado, líquido, etc.). La monitorización del consumo de cebo nos informará de la dinámica del tamaño poblacional y de si el emplazamiento de los portacebos es el idóneo.

El control de vectores, desde un punto de vista del entendimiento del ciclo de vida y modo de comportamiento, facilita una tarea que debe ser obligatoria, continua y eficiente

Materias Primas

Suscribete ahora a la revista técnica de avicultura

AUTORES

Importancia en la avicultura familiar y de traspatio de la Enfermedad de Marek y la Leucosis Linfoide – Parte I

Dra. Norma Calderón MVZ. Leopoldo Paasch

ÁCIDO HIPOCLOROSO: ¡Una nueva era en la potabilización del agua!

Jose Luis Valls

¿Vale la pena instalar un panel evaporativo adicional en un galpón de pollos de engorde?

Brian Fairchild Mike Czarick

Innovación: Conceptos y estrategias complementarias para incrementar aún más el consumo de carne de pollo

Eduardo Cervantes López

Incubación Unietápica Vs. Incubación Multietápica : Competencias y oportunidades

Dr. Marco Antonio Juárez Estrada

Soluciones potenciales para el síndrome del hígado graso hemorrágico en gallinas ponedoras

Edgar O. Oviedo-Rondón

Gestión integral de la producción de pollo de engorde: Contribuyendo a la rentabilidad de la empresa. Parte III

Ing. Jorge Robles

Cobb-Vantress fortalece su presencia en América Latina con una serie de encuentros técnicos enfocados en el aumento del rendimiento productivo

Equipo Técnico Cobb-Vantress

Optimizando el desempeño en situaciones de estrés

Felipe Horta MV MSc - Director de producto del Grupo Nuproxa

Manejo de Incubación: estrategias para garantizar la calidad del pollito de un día

Equipo Técnico Aviagen

Datos para un procesamiento avícola más inteligente: Impulsar la eficiencia y mejorar la calidad del producto

Equipo Técnico BAADER

Aumente el rendimiento de su planta de incubación con el nuevo servicio de asistencia a la incubación basado en datos de Petersime

Equipo Técnico Petersime