INTRODUCCIÓN

Contenido disponible en: INTRODUCCIÓN

Português (Portugués, Brasil)

La Coccidiosis es una enfermedad parasitaria intestinal zoonótica extendida mundialmente en avicultura de granja y, debido al incremento de aves de producción, también ha aumentado la incidencia de la enfermedad. Ésta es provocada por los microorganismos protozoarios conocidos como Coccidios, donde las especies del género Eimeria son las principales causantes de dicha parasitosis en aves de granja. Los parásitos penetran en el interior del cuerpo vía agua o alimento e invaden las paredes del intestino, causando inflamación y daños diversos.

La información facilitada en este artículo es para el control de coccidiosis en granjas de pollos, aunque las medidas se pueden aplicar para un control eficaz de esta enfermedad en cualquier otra clase de instalación avícola.

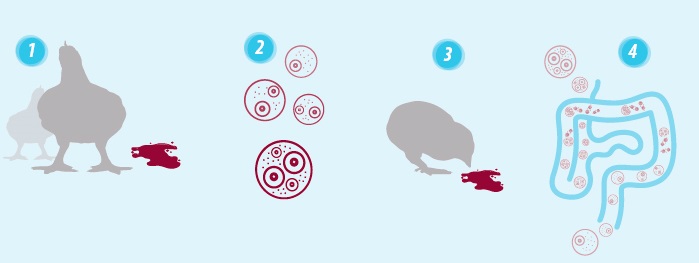

CICLO BIOLÓGICO

Conocer el ciclo biológico del parásito es fundamental para el avicultor a la hora de aplicar el tratamiento correcto. Todas las especies de coccidios que afectan a las aves tienen, esencialmente, el mismo ciclo biológico.

La forma de resistencia del parásito (oocisto) viaja en los excrementos y necesita un tiempo mínimo fuera del cuerpo del ave para desarrollar la fase infectiva. Dicho tiempo (entre 21 y 48 horas) dependerá, principalmente, de la temperatura y condiciones de humedad. Cuando los oocistos infectivos (esporocistos) sean ingeridos por las aves y alcancen el intestino delgado o ciego, saldrán del quiste, penetrarán en la pared de revestimiento y se multiplicarán asexualmente (esquizogonia), afectando a las paredes intestinales.

El hecho de que los oocistos puedan sobrevivir en instalaciones contaminadas (hasta 4 años, según condiciones) explica la recurrencia de la enfermedad entre lotes de aves, y también en las mismas naves de explotación en años consecutivos. Solamente este hecho justifica la toma de medidas de bioseguridad para evitar estas recidivas de la enfermedad.

¿CÓMO SE TRANSMITE LA ENFERMEDAD?

Las heces con los ooquistes pueden caer en la cama, el pienso y/o en el agua. Las aves no infectadas pueden contaminarse al consumir accidentalmente estas heces o a través de otros vectores, como el equipamiento de los operarios, el escarabajo A. diaperinus o partículas de polvo en suspensión.

Las camas del tipo cascarilla de arroz, serrín o paja, junto con condiciones de humedad y temperaturas cálidas suponen un ambiente ideal para la aparición de estos brotes.

MEDIDAS PREVENTIVAS: HABLEMOS DE BIOSEGURIDAD

El número de coccidios que ingiera el ave determinará la gravedad de la enfermedad por lo que, un protocolo eficaz de bioseguridad, basado en medidas preventivas de higiene dirigidas a evitar la ingesta de heces contaminadas, se antoja fundamental.

Recomendamos las siguientes medidas de bioseguridad:

Existen evidencias de resistencias por parte de los oocistos de coccidios a determinados desinfectantes como la formalina, el ácido sulfúrico, hidróxido potásico, sulfato de cobre e ioduro o permanganato potásico, lo que dificulta la puesta en marcha de medidas de bioseguridad.

En este sentido se han realizado estudios para determinar la eficacia desinfectante de un producto biocida que combina 3 sustancias activas como son el Peróxido de Hidrógeno 25%, Ácido Acético 6,5% y Ácido Peracético 5%, frente a ooquistes de Clostridium parvum, usando diversas concentraciones del producto diluido en agua destilada (2, 5 y 10%) a distintos tiempos de exposición (30, 60 y 120´). Para determinar la eficacia del desinfectante se ha tomado como referencia la capacidad para inhibir el desenquistamiento de los ooquistes tratados con el desinfectante y los ooquistes control. Se determinó que más del 95% de los ooquistes resultaron inactivados cuando fueron expuestos a la dilución del anterior desinfectante al 5% durante 60´, alcanzándose más del 99% cuando la exposición se llevó hasta los 120´. Como dato a añadir, el incremento de concentración del 5% al 10% del producto no reflejó mejoras estadísticas del tratamiento.

CONTROL DE BROTES DE COCCIDIOSIS

Ya sea para naves en las que ha habido brotes y requieren una desinfección, como naves en las que se aplicarán como medidas profilácticas, es recomendable seguir las siguientes directrices de L+D incluidas en el plan general de higiene de la instalación:

1) LIMPIEZA DE LA INSTALACIÓN.

Para una desinfección eficaz, lo primero es eliminar la materia orgánica de mayor tamaño sobre la superficie de la nave. El arrastre con cepillo o la eliminación con carretillas y/o con tractores-pala de todo el estiércol generado durante la camada, son los métodos más empleados. El soplado con compresor no es recomendable, ya que provocaría la propagación de partículas en suspensión que pueden albergar esporocistos. Para ello es conveniente hacer un “mojado general”, pero sin presión, para no diseminar la materia orgánica.

2) LIMPIEZA CON ESPUMA TENSIOACTIVA

Cuatro motivos para utilizarla:

Además de estos consabidos factores, hay que destacar que usar espuma tensioactiva es un ahorro en tiempo de limpieza, en agua (solo emplearemos un tercio del agua habitualmente consumida, debido a la mezcla de agua, aire y espuma) y en energía.

3) DESINFECCIÓN

Aunque son muchos los desinfectantes que se pueden usar y que están disponibles en el mercado, la combinación más eficaz con un tiempo de acción menor es la formada por Peróxido de Hidrógeno 25%, Ácido Acético 6,5% y Ácido Peracético 5%.

¿Qué dosis usar?

Para un tratamiento y una prevención de coccidios eficaces recomendamos las siguientes:

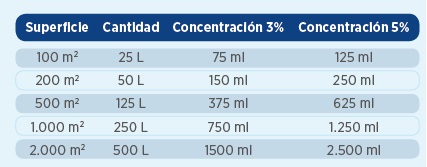

¿Qué superficie se puede cubrir?

Según la superficie a tratar, la cantidad de solución a usar (según concentración, y la cantidad de dilución a aplicar sobre la superficie será:

¿Dónde se debe aplicar y cuánto tiempo hay que dejarlo actuar?

Se aconseja realizar la aplicación en el suelo y en los primeros 50 cm de pared, dejando actuar el producto durante al menos 15 minutos.

¿Qué medidas de protección se recomiendan?

Todas las indicadas en la ficha de seguridad del producto: guantes, gafas cerradas, mascarilla de gases, etc.

¿Qué plazo de seguridad debemos esperar?

Por norma, y según el fabricante, será de entre 2 y 12 horas.

REFERENCIAS

1. Artículo. Control y Prevención de las coccidiosis: medidas higiénico-sanitarias y desinfección. Engormix.

2. Lindsay, DS, Ernst, JV, Current, WL, Stuart, BP, Stewart, TB. 1984. Prevalence of oocysts of Isospora suis and Eimeria spp from sows on farms with and without a history of neonatal coccidiosis. J. Am. Vet. Med. Assoc., 185: 419-421

3. Cordero del Campillo, M, Hidalgo Arguello, MR, Díez Baños, N. 1999. Eimeriosis e Isosporosis.

4. Sánchez Acedo, C, Quílez, J, del Cacho, E, López Bernad, F. 2003. Coccidiosis porcina. Mundo ganadero, nº 156: 52-56.

5. Harleman, JH, Meyer, RC. 1984. Life cycle of Isospora suis in gnotobiotic and conventionalized piglets. Vet. Parasitol., 17: 27-39.

6. Xiao, L, Herd, RP, Bowman, GL. 1994. Prevalence of Cryptosporidium and Giardia infections on two Ohio pig farms with different management systems. Vet. Parasitol., 52:331-336.

7. Adesiyun, AA, Kaminjolo, JS 1994. Prevalence and epidemiology of selected enteric infections of livestock in Trinidad. Prev. Vet. Med., 19: 151-165.

8. Lindsay, DS, Blagburn, BL. 1994. Biology of mammalian Isospora. Parasitol. Tod., 10: 214-220. Quilez Cinca, J, Sánchez Acedo, C, Clavel Parrilla, A, Causapé Valenzuela, AC. 1994.

9. Identificación de Isospora suis en lechones con diarrea. X Reunión anual de la Asociación de Parasitólogos españoles. Barcelona. Sitges. Libro de resúmenes, p: 2.

10. Quílez, J, Sánchez Acedo, C, Clavel, A, Del Cacho, E., López Bernad, F. 1996. Prevalence of Cryptosporidium infections in pigs in Aragón (northeastern Spain). Vet. Parasitol., 67:83-88.

11. Roderick, C.T. 1987. Controlling coccidiosis in neonatal pigs. Vet. Med, 82: 646-650.

12. Parasitología Veterinaria. Cordero del Campillo et al. (Edit.). McGraw-Hill Interamericana. Madrid. pp. 451.456.

13. Sandford, SE, Josephson, GKA. 1981. Porcine neonatal coccidiosis. Can. Vet. J., 22: 282-285. Stuart, BP, Gosser, HS, Allen, CB, Bedell, DM. 1982. Coccidiosis in swine: dose and age

Materias Primas

Suscribete ahora a la revista técnica de avicultura

AUTORES

Importancia en la avicultura familiar y de traspatio de la Enfermedad de Marek y la Leucosis Linfoide – Parte I

Dra. Norma Calderón MVZ. Leopoldo Paasch

ÁCIDO HIPOCLOROSO: ¡Una nueva era en la potabilización del agua!

Jose Luis Valls

¿Vale la pena instalar un panel evaporativo adicional en un galpón de pollos de engorde?

Brian Fairchild Mike Czarick

Innovación: Conceptos y estrategias complementarias para incrementar aún más el consumo de carne de pollo

Eduardo Cervantes López

Incubación Unietápica Vs. Incubación Multietápica : Competencias y oportunidades

Dr. Marco Antonio Juárez Estrada

Soluciones potenciales para el síndrome del hígado graso hemorrágico en gallinas ponedoras

Edgar O. Oviedo-Rondón

Gestión integral de la producción de pollo de engorde: Contribuyendo a la rentabilidad de la empresa. Parte III

Ing. Jorge Robles

Cobb-Vantress fortalece su presencia en América Latina con una serie de encuentros técnicos enfocados en el aumento del rendimiento productivo

Equipo Técnico Cobb-Vantress

Optimizando el desempeño en situaciones de estrés

Felipe Horta MV MSc - Director de producto del Grupo Nuproxa

Manejo de Incubación: estrategias para garantizar la calidad del pollito de un día

Equipo Técnico Aviagen

Datos para un procesamiento avícola más inteligente: Impulsar la eficiencia y mejorar la calidad del producto

Equipo Técnico BAADER

Aumente el rendimiento de su planta de incubación con el nuevo servicio de asistencia a la incubación basado en datos de Petersime

Equipo Técnico Petersime